包信和院士

|

物理化学家,2000-2007 年,任中国科学院大连化学物理研究所所长;2009-2015 年,任中国科学院沈阳分院院长;2015 年至今,任复旦大学常务副校长。 2009 年当选中国科学院院士,2010年 当选发展中国家科学院院士。包信和研究员主要从事表面化学与催化基础及其应用研究。其带领的研究团队在纳米催化的基础理论研究、甲烷高效转化制高值化学品、煤经合成气直接制低碳烯烃等相关研究中获重要进展。以上相关成果都发表在 Science 杂志上。 近期所获荣誉

|

写在前面的话

从 2011 年英国皇家化学会“第一届国际清洁能源科学会议”主席到2016年首届“英国皇家化学会会士论坛”的大会报告人,在这五年的时间,包信和院士的身份已从中科院沈阳分院的院长转变为复旦大学常务副校长,但他对从事科学研究的兴趣和在大连化物所作为研究者的身份及其从事研究的力度一直没有变化。通过五年的合作与接触,我们深知包老师是个大忙人,也能深切地感知到他做事有条不紊为人温文尔雅的性格特点。很荣幸在会士论坛召开之际,我们与他进行了深入的交流,倾听他对我国科研发展、人才培养等问题的看法。

在首届 “英国皇家化学会士论坛” 上,包信和院士做了题为

“Understanding Nano Effects in Catalysis” 的精彩大会报告

包信和院士访谈

采访者:彭红梅 博士(英国皇家化学会上海办公室)

主要研究方向

-

包老师,请问您课题组主要从事哪些方面的研究?目前进展如何?

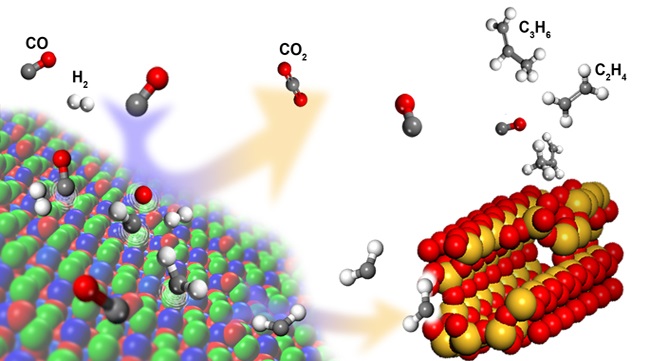

我们课题组主要做的是化石能源转化,像甲烷、天然气、煤等的转化和高效利用。目前进展不错的工作主要包括两个方面:一是将甲烷一步转化为有用化学品,即实现甲烷无氧条件下直接制取低碳烯烃。因为甲烷是自然界中所存在的最小、最稳定的有机分子,一个碳四个氢,如果能够将一个氢活化,那么另外三个氢就更容易活化,可以进行更有效的转化。一直以来,甲烷的选择活化和定向转化是催化科学研究领域的一个难题。从化学的角度来说,这一百多年来,大家就是希望实现甲烷的高效直接转化。我们经过近 10 年的探索,发展了硅基晶格限域的单中心铁催化剂,实现了甲烷在无氧条件下的一步高效转化。这方面,我们目前也在跟企业合作,希望向工业化应用方面发展。另一项工作就是煤的转化。一般来说,煤都是先气化制成合成气,然后,通过催化剂作用将合成气转化成烃类等化学品。这个大家比较熟知的费托合成过程,已经有九十多年的历史。费托合成本身存在很多局限性,比如会用到大量水及选择性比较差。我们最近几年用一个全新的方法,将合成气直接转化为乙烯等化学品,反应过程本身摒弃了水的参与而且选择性特别高,同行评价是“颠覆了九十多年来煤化工沿袭的费托合成路线”。

包信和院士领导的团队创造性地采用一种新型复合催化剂,可直接将煤气化产生的

合成气(纯化后 CO 和 H2 的混合气体)转化,高选择性地一步反应获得低碳烯烃。

相关成果发表在 Science, 2016, 351, 1065-1068

引领世界的领域

-

祝贺你们研究组取得这些成就。近二十年,我国的整体科技发展水平有了大幅度的提升,整体科研实力也得到了明显的加强。您认为就化学学科而言,我国有哪些方面是引领世界的?

从世界范围来看,我们和国际同步的研究还是比较多的,但说哪些方面能引领世界的发展还真的很难说,如果要说的话,材料合成,特别是纳米材料的合成应该算一个。如果就我所熟知的能源转化这一块来说,在某些方面的研究水平还是能得到世界认可的,如化石能源高效转化、光催化转化和能源材料等。但这也可能跟我们投入比较多有关,而美国、欧洲等国的需求和投入相对来说都比较少一些。

科研投入的增长

-

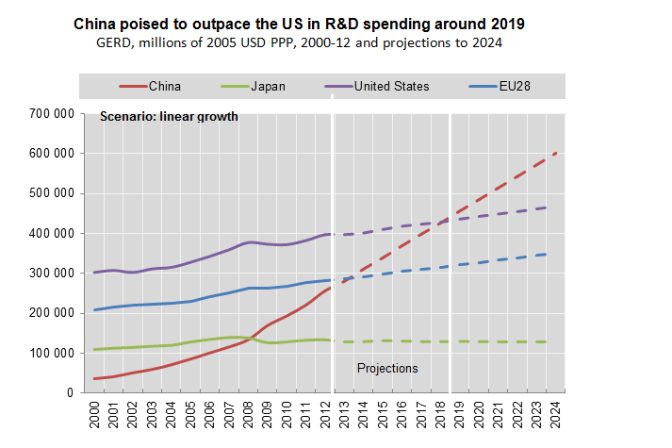

这些年,中国在研发方面的投入一直保持大幅增长,从 2003 年至 2013 年间平均每年高达 19.5% 的增速。伴随投入的增长,其产出也得到了相应的回报。您认为将来还会保持这种增长趋势吗?这样的增速是否是可持续的?

中国科研投入的规模不是非常大,但是这几年增速确实比较快,这对科技发展起到了很重要的推动作用。但目前来看,R&D经费占GDP比重还远没有达到‘十三五’国家中长期科技发展规划纲要(2006至2020年)确定的2.5%的比重。在未来几年,如果国际经济不出重大问题,我相信还是会保持合理的增速,未来的投入比例会与我国国民经济总量相匹配的。

根据经济合作与发展组织(OECD)的预测,中国的研发投入将于 2019 年超过美国,居世界首位。

留学与人才引进

-

我们知道中国每年到海外留学的人数一直呈增长趋势,而对于化学学科而言,到海外读博士和进行博士后研究已经成为很大一部分人的首选。您怎么看待这种现象?而对于很多在海外学有所长的人来说,他们可能会选择留在国外发展,您认为中国是否采取了足够有效的人才引进措施吸引他们回国发展?

我认为这是一个好现象。就我自己课题组的学生来说,再好的人才现在一般我也是不直接留下的,希望他们都能走出去看一看。尤其我们做基础研究的,需要对世界科研的动态有所了解。通过阅读文献了解科研进展动态是一种方法,但同时最好也能去国外先进实验室亲身体验一下,跟他们去交流,向他们学习。因为我们自身的科研成果本来就需要拿到国际上去交流,美国欧洲也通过很多渠道到其他国家进行交流,科学本身也只有多交流才能擦出更美的火花。但现在我觉得有一个比较遗憾的现象,就是很多中学生或大学本科生就选择了出国,这样他本身受到的基础教育就不再是中国的教育,如果这样的话我觉得会对他们本身的价值观产生很大的影响,当然现在也很难去评估这种现象是好还是坏。就人才引进方面,我觉得中国目前做得还是挺好的。但觉得在吸引人才方面我们还是有些盲目,主要还是以发表文章数和文章档次作为评价标准,并不是按照我国对人才的真正需求进行人才引进。

高等教育

-

在世界名校排名中,我国的清华、北大、复旦等知名学府好像排名不算靠前,就算在亚洲,东京大学、新加坡国立大学等都远远排在我们前面。您作为复旦大学常务副校长,觉得我国的顶尖学府与世界知名学府是否有差距?应该在那些方面进行改进和提高?

我觉得排在前面的世界名校,一定有他自身的优势和值得我们借鉴的地方。我在复旦大学目前是负责教学,我感觉我们的教学方法和内容相对来说还是比较陈旧,并没有真正考虑面对的学生群体素质和思维方式的变化,需要在这些方面进行改革。我们很多教师可能由于科研压力比较大,对于教学本身的积极性也不是很高。在如何对待教学的问题上,我觉得我们还有很多改进的空间,这对于提升我们高校的整体实力是至关重要的。

2015 年 7 月起,包信和院士开始担任复旦大学常务副校长。图为 2016 年 4 月,

包信和院士在复旦大学化学系、高分子科学系、材料科学系、环境科学与工程系

联合召开的学科发展战略研讨会作动员致辞。